ИСПОЛЬЗОВАНИЕ COOKIES И ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Используя наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и пользовательских данных. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, пожалуйста покиньте сайт. Так же вы соглашаетесь с:

Кто вы?

Для отображения разделов сервиса вам необходимо выбрать один из вариантов:

Регистрации не требуется, бесплатно

Тест уведомление подписки направление ммп

Тест уведомлений подписки

Геонавигация в условиях незакартированных разломов на месторождении им. В. Виноградова АО «РИТЭК»

Примеры применения геонавигации с ограниченным набором каротажных данных во время бурения и в условиях обнаружения незакартированных разломов по траектории бурения горизонтального участка скважины. Ограниченный комплекс каротажных кривых состоял из гамма-каротажа, кривых сопротивления, плотностного и нейтронного каротажа. Использовались также данные шламограммы. Незакартированные по данным сейсмики сдвиговые формы имели разную амплитуду и направление смещения, предсказать которые не представлялось возможным. Полученная информация и опыт бурения были использованы для принятия решений по изменении траектории скважины на месторождении им. В. Виноградова АО «РИТЭК» (ХМАО-Югра).

Методы геонавигации

Для геонавигации использовался набор каротажных данных: гамма-каротаж, электрическое сопротивления (не азимутальное), нейтронный и плотностной каротаж, скорость бурения. Основанием для определения разломов послужили данные 2Д сейсмики, которая применяется на этапе поисково-разведочных работ и обладает невысокой разрешающей способностью, недостаточной для целей эксплуатационного этапа бурения (навигация, моделирование и т.д.).

Заканчивание скважин происходит, как правило, с применением многостадийного ГРП, что позволяет включить в работу все пересекаемые и близкорасположенные коллекторы, а также разные блоки из тектонических нарушений, пересеченных горизонтальной скважиной.

Горизонтальные секции скважин на месторождении им. В. Виноградова были пробурены с использованием приборов каротажа в процессе бурения: OnTrak, LithoTrak, модуль телеметрии BCPM, роторная управляемая система AutoTrak GT.

Для геологического сопровождения скважины использовался набор данных, поступавших в режиме реального времени по системе WellLink:

- гамма-каротаж (прибор OnTrak),

- сопротивление (прибор OnTrak),

- плотностной каротаж ГГКп (прибор LithoTrak),

- нейтронный каротаж ННКт (прибор LithoTrak).

Эти данные позволили провести оценку литологии и фильтрационно-ёмкостных свойств пласта и выполнить корреляцию с опорной скважиной.

Для предварительного моделирования горизонтальных секции и анализа неопределенностей использовались структурная карта по кровле пласта и данные по опорным скважинам.

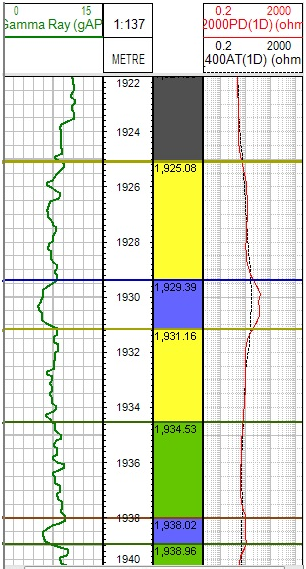

На рис. 1. представлен типичный разрез пласта АС3, коллекторы которого являются целью бурения горизонтальной скважины. Пласт представлен переслаиванием глин, алевролитов, коллекторов и плотных пород. Целевой кровельный коллектор, как правило, мощный, располагается в верхней части пласта. В средней части пласта расположен плотный прослой мощностью 1.5 м. Ниже следует песчано-алевролитистое переслаивание, которое может включать песчаный коллектор и алеврит, меняющиеся местами от скважины к скважине, или появление коллектора в алевролите. Плотный пропласток между двумя коллекторами может послужить вспомогательным репером для дальнейшей навигации при остутствии азимутального сопротивления. При горизонтальном бурении разные зонды сопротивления имеют различную глубину исследования и при приближении к плотному пропластку сопротивление дальнего зонда будет расти в отличие от сопротивления зондов среднего и ближнего радиуса исследования. По мере приближения к плотному пропластку начинают реагировать средний и ближний зонды сопротивления, что при субгоризонтальном залегании пласта или при залегании с небольшим известным углом позволяет вести скважину в коллекторе около плотняка. На месторождении им. В. Виноградова коллектор возле плотного пропластка зачастую обладает наилучшими фильтрационно-емкостными свойствами.

Рисунок 1.Стратиграфический разрез пласта АС3

Бурение осуществляется по профилю скважины. Углы падения и простирания пласта определяются по структурной карте. Основные трудности могут вызвать разломы, не отображенные по сейсмическим исследованиям и не дающие представление о движении блоков.

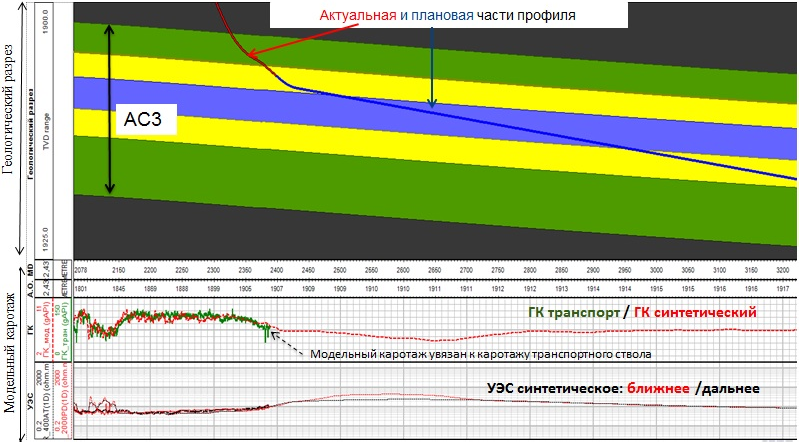

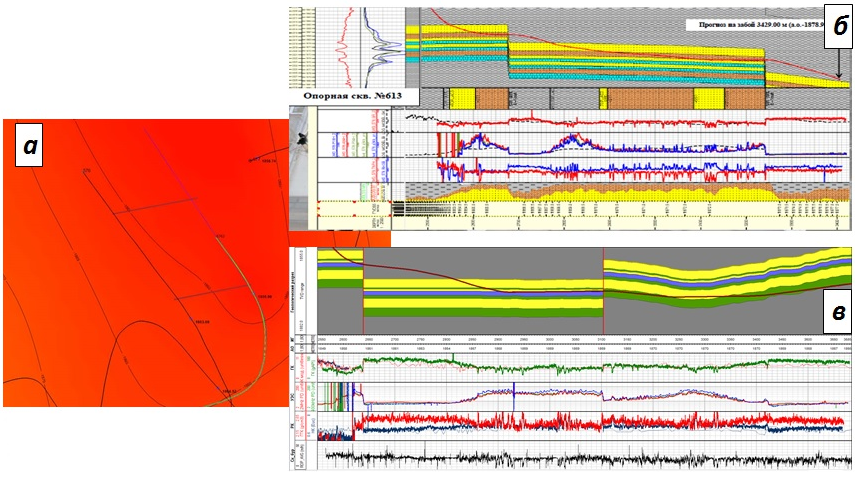

На рис. 2. представлен пример моделирования бурения горизонтальной скважины. По профилю бурения скважина пересекает верхний коллектор, плотняк и нижний коллектор. При проектировании скважины разломные нарушения не были определены, но в процессе бурения они были встречены.

Рисунок 2. Графическая интерпретация модели бурения горизонтального участка скважины

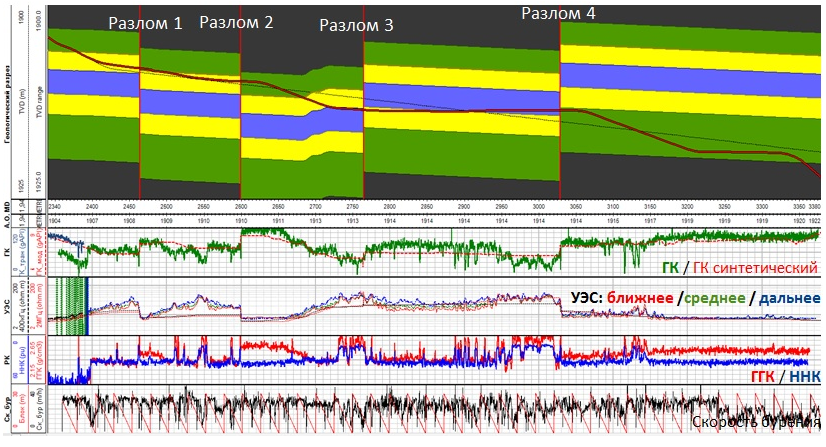

Рисунок 3. Результаты бурения горизонтального участка скважины.

На рис. 3 представлены результаты бурения горизонтальной скважины. После каждого разлома синтетические кривые геокаротажа и сопротивления подбирались таким образом, чтобы максимально соответствовать положению в пространстве и схожести с реальными кривыми каротажа. Было встречено 4 разлома, однако положение последнего блока не было определено достаточно точно. Для планирования заканчивания скважины была произведена перепись зонда AziTrak (определение расстояния до границ пласта), после чего геологическая структура была перестроена с учетом новых данных (рис.4). На 3-м разломе по показаниям зондов нет высоко-амплитудного смещения. На 4-м разломе продолжается сигнал снизу. После получения дополнительной информации модель была перестроена.

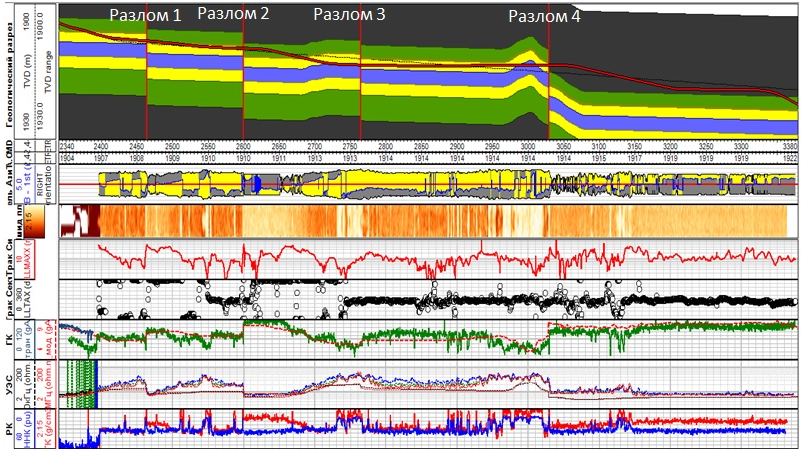

Рисунок 4. Модель пласта после получения дополнительной информации.

Рисунок 5. Бурение параллельных горизонтальных скважин

а. стратиграфическая карта с параллельными скважинами; б. Скв. 576 куст 13; в. Скв. 5762 куст 13.

На рис. 5 представлены горизонтальные скважины №576 и №5762 (куст №13), пробуренные параллельно друг другу. После бурения сважины №576 не было получно достаточной информации о положении последнего блока после разлома. Было сделано предположение о том, что блок сдвинулся вниз и произошел разлом типа «сброс». После бурения снижение по абсолютной отметке составило 14 м, однако коллектор встречен не был. Во время бурения скважины №5762 после второго разлома ствол скважины попал в подошвенный алевритовый пропласток, что помогло составить представление о геологии на этом участке. Кроме этого, возможно, был встречен еще один разлом малой амплитуды смещения.

Всего на месторождении им. В. Виноградова АО «РИТЭК» было пробурено около 30 скважин с геонавигацией. Бурение было осложнено наличием разломов, которые не были определены по данным сейсмики ввиду ее невысокой разрешающей способности, недостаточной для целей эксплуатационного этапа бурения. Опыт АО «РИТЭК» и Baker Hughes показывает способы улучшения проводки скважины в коллекторе и избегания осложнений при бурении. В свою очередь, данные бурения помогают уточнить геологию месторождения и получить информацию для проектирования новых скважин.

Список литературы

1. Петрофизика. Вендельштейн Б.Ю., Добрынин В.М., Кожевников Д.А., Недра, Москва, 1991 г

2. Petrophysics, Dr. Paul W.J. Glover, MSc Petroleum Geology, 2000

Статья «Геонавигация в условиях незакартированных разломов на месторождении им. В. Виноградова АО «РИТЭК»» опубликована в журнале «Neftegaz.RU» (№3, Март 2016)

Авторы:

Ахмадуллин Марат Эдгарович специалист 1-й категории отдела инновационных технологий АО «РИТЭК»

Волков Дмитрий Алексеевич ведущий специалист отдела инновационных технологий АО «РИТЭК»

Карандей Алексей Леонидович начальник управления по геологии и разработке месторождений АО «РИТЭК»

Орлов Александр Юрьевич ведущий геофизик Baker Hughes

Тимочкин Сергей Николаевич Заместитель директора ТПП «РИТЭКБелоярскнефть» по разработке месторождений

Яночкин Станислав Владимирович Начальник управления техники и технологии добычи нефти и газа, повышения нефтеотдачи пластов филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ВолгоградНИПИморнефть» в г. Волгограде

Материалы опыта (2)