ИСПОЛЬЗОВАНИЕ COOKIES И ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Используя наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и пользовательских данных. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, пожалуйста покиньте сайт. Так же вы соглашаетесь с:

Диагностика состояния ствола скважины по данным ГТИ и геологии участка бурения

Цикл видеороликов и материалов о том, как с помощью данных ГТИ поступающих с буровой в процессе бурения произвести анализ текущего состояния ствола скважины (трение, нагрузки на БИ и другое), а так же выявить ключевую причину отклонений от нормальных параметров.

Авторы: Тарасова Е.В., Миникеев Р.Р., ООО «Петровайзер»

Издание: «Каротажник» №6 2015 г.

В настоящее время геолого-технологические исследования стали необходимым инструментом контроля проводки, без них не обходится бурение, капитальный ремонт практически ни одной скважины. Потребителями информации ГТИ являются геологическая и технологическая служба Заказчика и буровой компании и все службы бурового сервиса. Информация ГТИ широко используется при проектировании строительства скважин, разведки, освоения и эксплуатации месторождений, подсчете запасов нефти и газа.

Главное направление эволюции и последних достижений в области ГТИ направлено на снижение стоимости бурения скважин путем добавления новых видов услуг:

- повышение безопасности буровых работ;

- удешевление процесса бурения;

- оценка продуктивности в сложных геологических условиях;

- применение ГТИ в геонавигации.

В 2013-15гг специалистами ООО «Петровайзер» произведен контроль бурения и выдано заключение о результатах ГТИ, насыщении коллекторов по результатам геохимических исследований ГТИ по 370 скважинам 24 месторождений на территории Центрального района России и Ненецкого АО, Западной и Восточной Сибири, Сахалина (ЗАО «Ванкорнефть», ОАО «Удмуртнефть», ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», ОАО АНК «Башнефть»). Более 90% исследований проведено в наклонно-направленных и горизонтальных скважинах.

Поскольку технология бурения наклонно-направленных и особенно горизонтальных скважин существенно отличается от бурения вертикальных стволов, отличаются и методики интерпретации разрезов скважин.

При бурении горизонтальных стволов механическая скорость проходки зачастую зависит не от физических свойств пород, их литологии, а от технологии проводки скважины, и возможного ограничения скорости проходки по технологическим/геологическим причинам, что может привести к ошибочной интерпретации результатов механического каротажа.

При интерпретации рекомендуется рассматривать как неясное насыщение либо неопределенная литологическая характеристика моменты наращиваний, других перерывов в бурении, поскольку в эти моменты наиболее вероятны искажения данных как механического, так и газового каротажа (за счет технологических причин, программного и человеческого факторов). К погрешностям в определении параметров ГТИ после наращивания приводят высокие скорости проходки (до 60-80м/ч и более), отсутствие возможности достоверного определения нагрузки на долото и пр. При наличии дополнительной информации эти пробелы могут быть заполнены.

При слайдировании при помощи ВЗД бурильная колонна не вращается, буровой шлам должным образом не выносится на поверхность и может скапливаться вокруг бурильной колонны, в результате чего создается прихватоопасная ситуация и затрудняется возможность интерпретации данных по шламу, искажаются результаты механического каротажа.

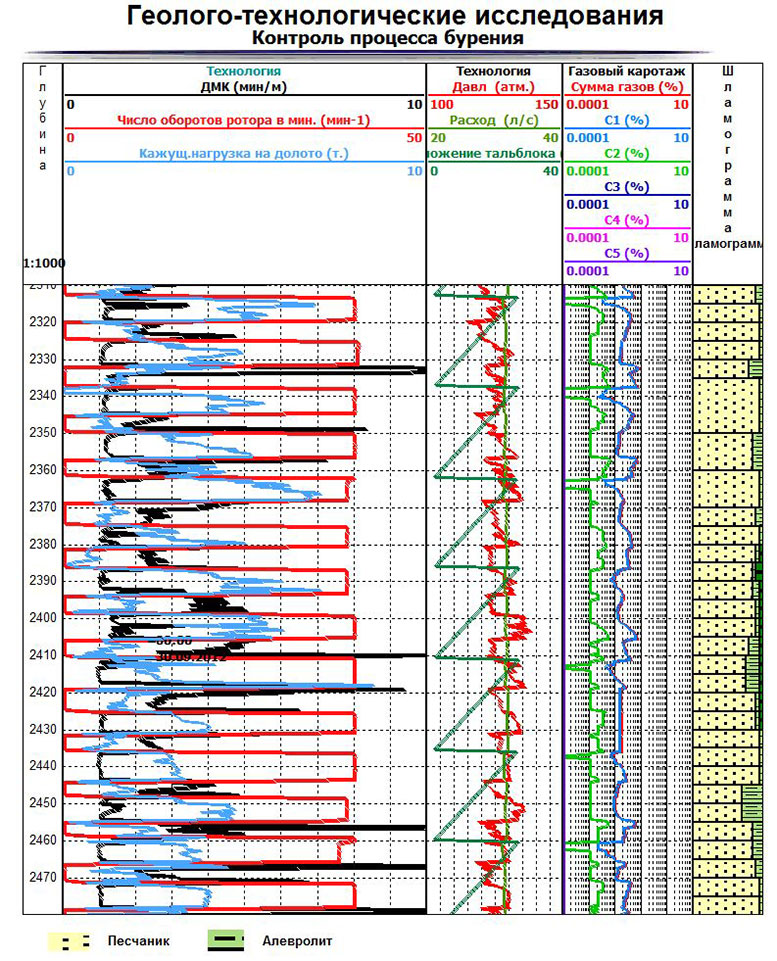

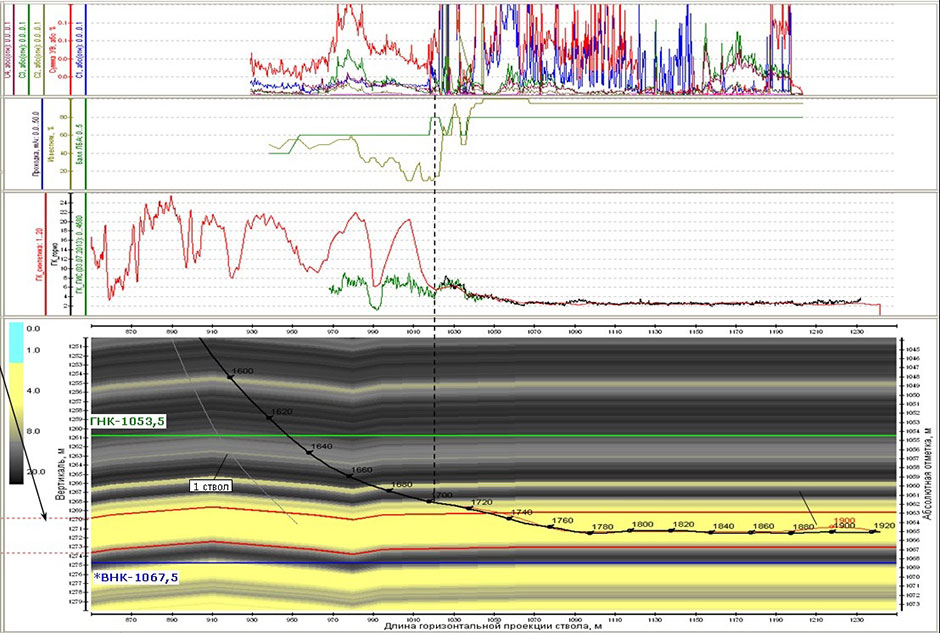

На участке разреза (рис. 1) бурение производится при помощи ВЗД в режиме слайд-ротор. Литологическая характеристика, коллекторские свойства пород, насыщенность практически не меняются. Однако скорость проходки существенно снижается, изменяется кажущаяся нагрузка на долото, газ и шлам выходит неравномерно, пачками. При работе ротором возрастает кажущаяся нагрузка на долото, скорость проходки и давление нагнетания. При интерпретации результатов газового каротажа необходимо учитывать не связанное с насыщением пластов снижение газопоказаний в моменты наращиваний.

Рис. 1 Бурение при помощи ВЗД в режиме слайд-ротор.

Роторная управляемая система (РУС) не использует режим слайдирования для контроля направления скважины. Она постоянно вращается, направляя долото по желаемой траектории. Вращение всей бурильной колонны предотвращает прихваты и спиральное скручивание труб, обеспечивая передачу необходимой нагрузки на долото для оптимизации скорости проходки.

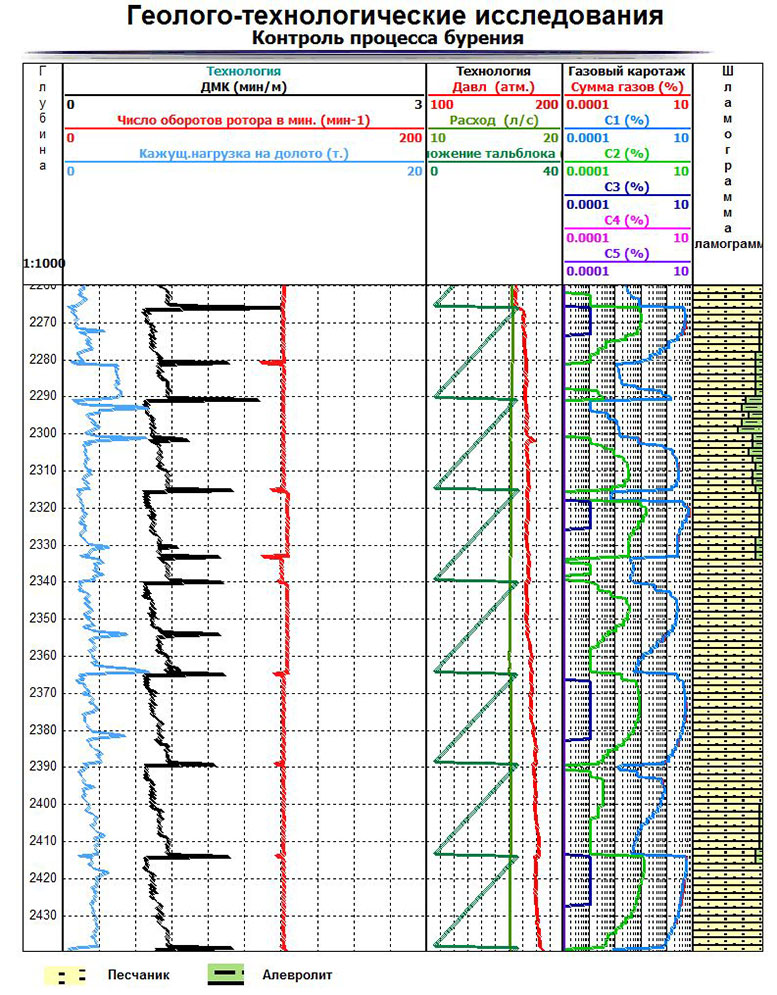

При наборе кривизны с использованием РУС (рис. 2) скорость проходки также зависит не только от литологии пород, но в меньшей степени, чем при бурении ВЗД. В моменты наращиваний отмечается не связанное с насыщением пластов снижение газопоказаний и изменение состава газа.

Рис. 2 Кривая механического и газового каротажа при наборе кривизны с использованием РУС.

По литературным данным, роторная управляемая система предпочтительна при бурении сложных участков с малым радиусом допуска. Высокопроизводительный забойный двигатель (ВЗД) может обеспечивать такие же результаты, что и РУС, в более мощных пластах и в случае, когда слайдирование будет сведено к минимуму.

На многих месторождениях бурение, в том числе в горизонтальном стволе, осуществляется с очень высокими скоростями (средняя скорость до 80 м/час). Это выгодно в коммерческом отношении, может способствовать поддержанию устойчивости ствола за счет снижения количества СПО и прочих гидродинамических воздействий на пласт. Однако с точки зрения интерпретации результатов ГТИ возникают дополнительные сложности при литологическом расчленении разреза, отборе шлама, при привязке газа и шлама и пр.

В большинстве случаев, несмотря на сложности интерпретации в горизонтальных стволах, пласты – неколлекторы выделяются снижением скорости проходки и появлением аргиллитов в шламовой смеси.

При высокой скорости проходки – 70-85м/ч – по механическому каротажу (Рис.3) четко отбился пласт аргиллита снижением скорости проходки до 20-30м/ч, с задержкой на время отставания пласт отразился на диаграмме газового каротажа.

Рис. 3 Выделение пласта аргиллитов 3585-3670м в горизонтальном стволе по механическому и газовому каротажу

Помимо технологии проводки скважины значительное влияние на результаты механического и газового каротажа и геологических исследований ГТИ оказывает траектория ствола скважины. При бурении «вверх» под углом более 90° происходит значительное снижение скорости проходки, не связанное с литологией пород. В период наращиваний и перерывов в циркуляции выделившийся в процессе бурения газ в соответствии с законами физики устремляется вверх, но не к устью скважины, а к забою, что приводит к перемешиванию вновь выделившегося в процессе бурения и находящегося в стволе скважины газа, неверной привязке газа, к помехам при интерпретации.

Сложности при интерпретации результатов ГТИ возникают также при бурении по синусоидальной траектории.

По результатам механического и гидродинамического каротажа производится расчленение разреза и выделение потенциальных коллекторов.

Характер насыщения коллекторов оценивается по результатам интерпретации данных газового каротажа, люминесцентно-битуминологического анализа шлама.

Формирование шламовых смесей и их характеристики при бурении в участках набора кривизны и в горизонтальных стволах также значительно отличаются от традиционных академических. Зачастую шлам размолот до размеров зерен, что не позволяет достоверно определить литологию пород, их коллекторские свойства и насыщение.

Первым этапом интерпретации газового каротажа является оценка качества результатов. Анализируется форма кривых газового каротажа, выполняется проверка соотношения газовых компонентов С1>C2>C3>C4.

Если соотношение не выполняется, рассматриваются следующие варианты:

- Иное соотношение компонентов, характерное для данной залежи (например С1>C3>C2>C4),

- Влияние добавок УВ в ПЖ либо рецептуры раствора,

- Некачественный газовый каротаж

Если результаты газового каротажа признаны корректными, производится их интерпретация.

Свойства углеводородов изучаемых отложений меняются в широких пределах от «сухого» (метанового) газа до «тяжелой» нефти с низким газовым фактором, до 3м3/м3 смеси азот+метан, содержащей до 70% азота. Поэтому как при оперативном анализе, так и при выдаче окончательного заключения о насыщении коллекторов применяется комплекс из нескольких известных методик. Каждая из них имеет свои достоинства, недостатки и область применения.

Характер насыщения выделенных потенциальных коллекторов определяется по составу газа по:

- палеткам РАГ (раздельный анализ газа),

- соотношениям Пикслера,

- по ОПУС3 (обобщенный показатель углеводородного сырья),

- по критериям Старосельского,

- методу базовых треугольников.

Количественная интерпретация газового каротажа осуществляется по остаточной нефтегазонасыщенности Fнг (для нефтяных и газоконденсатных залежей) и газонасыщенности Fг (для газовых залежей).

Метод ОПУС3 (обобщенный показатель углеводородного состава)

Производится расчет показателя ОПУС3 по формуле:

ОПУС3=(С1отн испр*С2отн испр)/(С2отн испр+С3отн испр)2 (1)

Переводной коэффициент для пересчета значений С1отн, С2отн, С3отн:

а=(С1отн+С2отн+С3отн)/100 (2)

С1отн испр=С1отн/а; С2отн испр=С2отн/а; С3отн испр=С3отн/а (3)

Далее производится количественный анализ газовой фазы и оценка характера насыщения пласта.

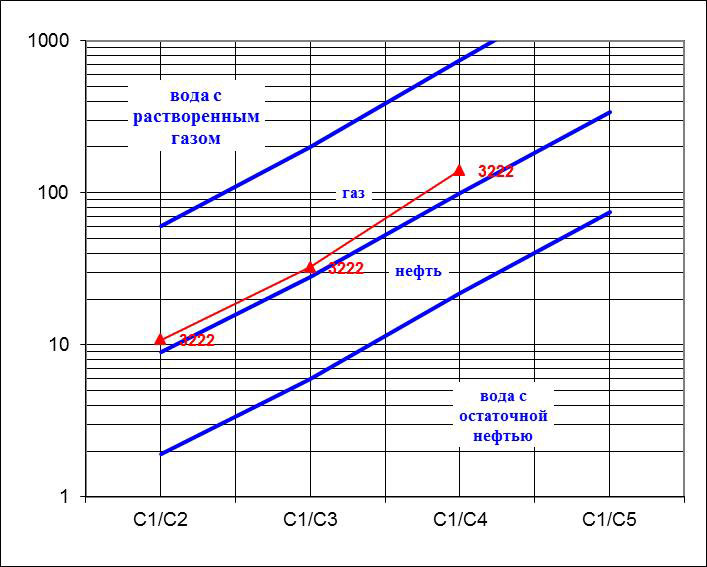

Для оценки характера насыщения по соотношениям Пикслера производится расчет отношения содержания метана в газе к содержанию остальных УВ компонентов: С1/С2, С1/С3, С1/С4, С1/С5. На рис. 4 пример графической оценки характера насыщения пласта по соотношениям Пикслера. Положение линий, разделяющих на классы, отличается для разных регионов.

Рис 4 Пример графической оценки характера насыщения пласта по соотношениям Пикслера. Пласт с хорошими коллекторскими свойствами насыщен газоконденсатом либо смесью газ+нефть.

Метод X-log (методика «Geoservices»).

Производится расчет флюидных коэффициентов:

Фактор смачиваемости газа (Wh) (4)

Wh=100*(C2абс+С3абс+С4абс+С5абс)/(С1абс+C2абс+С3абс+С4абс+С5абс)

Коэффициент отношения легких составляющих к тяжелым (Bh)

Bh= (С1абс+C2абс)/ (С3абс+C4абс+iС4абс+C5абс) (5)

Определитель характерного признака нефти (Ch)

Ch= (C4абс+iС4абс+C5абс)/ С3абс (6)

По комплексной оценке флюидных коэффициентов оценивается характер насыщения участка разреза.

Соотношения Старосельского В.И.

Кэ=100*С2/(С3+С4) (7)

∑ТUотн=(С2отн+высш)(8)

Кж=100*∑ТUотн/С1отн (9)

Комплексирование методик позволяет повысить эффективность оценки насыщенности, минимизировать вредные влияния добавок нефти в ПЖ (это влияние искажает результаты), отделить угольные пласты от нефтенасыщенных.

Установить жесткую границу между классами (газонасыщенные, конденсатонасыщенные, нефтегазонасыщенные, нефтенасыщенные, водонасыщенные породы) по результатам геохимических методов затруднительно и не всегда возможно. Граничные значения разделения на классы меняются в зависимости от состава газа, подбираются для разных регионов.

Нефтенасыщенные пласты каменноугольных и девонских отложений с низким газовым фактором (3-10 м3/м3, причем газ содержит до 70% азота) даже при высоком качестве газового каротажа могут попадать в разряд остаточной нефти, водоносные пласты - в разряд газоносных, нет четкости в различии газонасыщенных и газоконденсатных пластов и т. п.

При низком коэффициенте дегазации в условиях газовой и газоконденсатной залежи можно получить хорошие результаты. В залежах нефти с низким газовым фактором результат практически нулевой, поскольку суммарные газопоказания практически не меняются при переходе от неколлектора к коллектору, состав газа искажается вплоть до полного абсурда, поскольку концентрация тяжелых компонентов, а иногда и метана оказывается ниже разрешающей способности газоаналитической аппаратуры. В отложениях с низким газовым фактором либо наличии снижающих степень дегазации добавок в ПЖ особенно важно наиболее полное извлечение УВ из раствора, в связи с чем остро стоит вопрос о повсеместном внедрении в практику работ высокоэффективных принудительных методов дегазации.

В большинстве случаев (при наличии материалов хорошего качества) по газовому каротажу отбивается вход в продуктивный пласт, смена насыщения газ-нефть (ГНК-газонефтяной контакт).

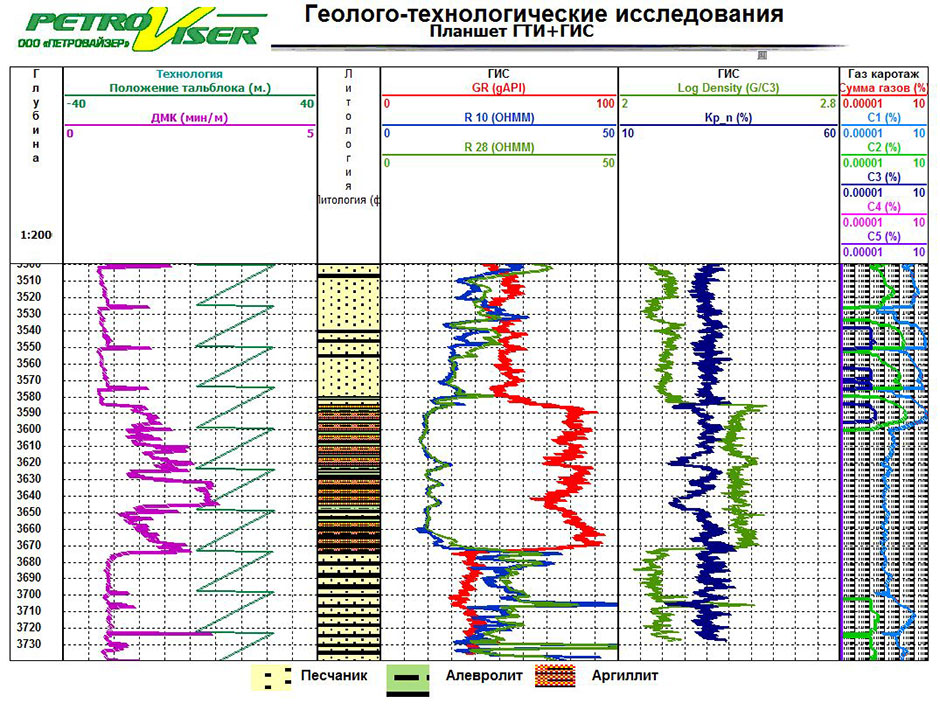

На рис. 5 по механическому и газовому каротажу, а также результатам исследования шлама отлично отбился и вход в проектный пласт

Рис. 5 Изменение абсолютных газопоказаний и состава газа, увеличение механической скорости проходки и количества известняка в шламе при входе в проектный пласт

Разделение на классы продукт-вода по результатам геохимических методов зачастую возможно только с учетом количественных критериев – рассчитываются коэффициент разбавления газа в ПЖ, приведенные к объему раствора газопоказания, остаточная нефтегазонасыщенность (Fнг) либо газонасыщенность (Fг) и по критическим значениям этих параметров производится разделение на классы вода-продукт.

Fг = 0,37*Гпр*Z*T / Рпл , (%), (7)

где Z – коэффициент сжимаемости газа;

Т, Рпл – пластовые температура (°С) и давление (атм),

Гпр – приведенные газопоказания, газосодержание промывочной жидкости (см3/л).

Fнг =100*Гпр*(1,05+1,66*10-4* Нв)/G (%), (8)

где G – газовый фактор нефти, м3/м3,

Нв – вертикальная глубина скважины, м;

Гпр=10-3*Кд*Г∑*Е, (м3/м3) (9)

где Кд – коэффициент дегазации, определяется при калибровке;

Г∑ - полная величина суммарных газопоказаний (%),

Е- коэффициент разбавления газа в ПЖ.

Е=770*Qн*ДМК/ d2дол, (10)

где Qн – расход промывочной жидкости (л/сек),

ДМК – время бурения метра ствола скважины, мин/м,

dдол – номинальный диаметр долота, см.

Для количественной интерпретации газового каротажа необходимы величина газового фактора залежи (не всегда предоставляется Заказчиком) а также коэффициент дегазации ПЖ.

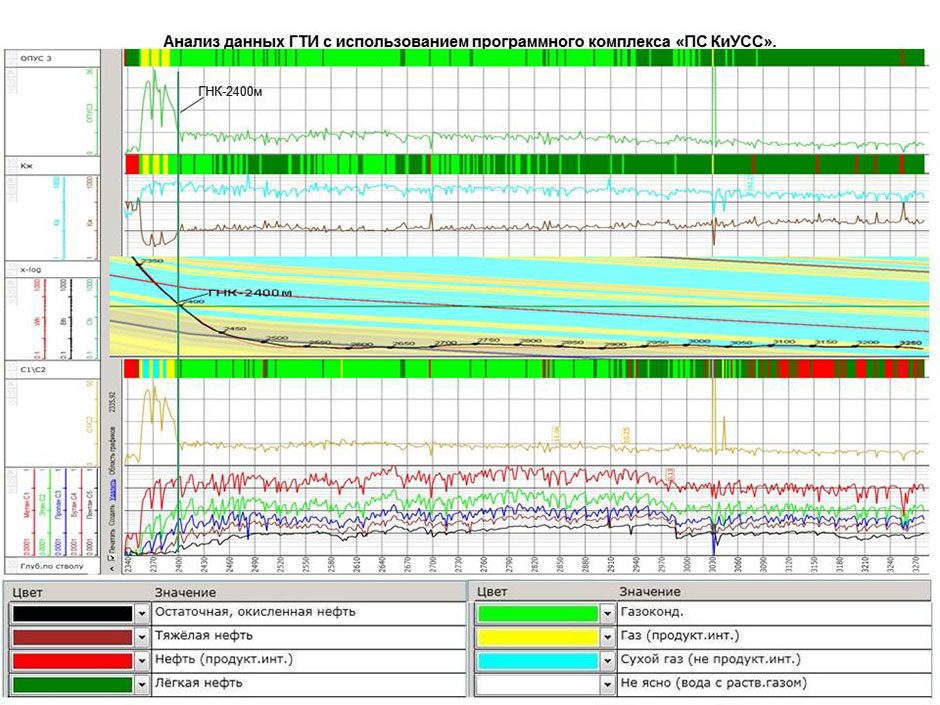

Контакт газ-нефть (ГНК) из применяемых методик наиболее корректно отбивается по ОПУС3 (рис.6).

Рис.6 Оценка характера насыщения по газовому каротажу, контакт газ-нефть

По газовому каротажу практически все методики интерпретации по углеводородным газам, за исключением количественных, достоверно оценивают только фазовое состояние УВ в промывочной жидкости, но не учитывают коллекторские свойства пород и возможное насыщение пласта смесью воды с УВ. Так, сильноглинистые породы-неколлекторы, имеющие поровое пространство, часть которого может быть занята УВ, могут характеризоваться по газовому каротажу и ЛБА как нефтенасыщенные.

Для выявления в разрезе участков обводнения, водонефтяного контакта (ВНК) необходимо помимо количественной интерпретации газового каротажа использовать результаты контроля электропроводности ПЖ (ГТИ).

К сожалению, в распоряжении интерпретационной службы ГТИ в большинстве случаев отсутствует информация по неуглеводородным газам, использование которой существенно повышает эффективность разделения на классы «нефть» – «вода».

Для окончательных выводов о насыщении пластов обязателен анализ газового каротажа в функции времени, чтобы исключить диффузионные газовые пачки, образовавшиеся в процессе наращиваний, перерывов в циркуляции и пр.

Выводы:

- При бурении горизонтальных стволов механическая скорость проходки зачастую зависит не от физических свойств пород, их литологии, а от технологии проводки скважины.

- Помимо технологии проводки скважины значительное влияние на результаты механического и газового каротажа и геологических исследований ГТИ оказывает траектория ствола скважины.

- При интерпретации рекомендуется рассматривать как неясное насыщение либо неопределенная литологическая характеристика моменты наращиваний, других перерывов в бурении, поскольку в эти моменты наиболее вероятны искажения данных как механического, так и газового каротажа.

- Комплексирование методик позволяет повысить эффективность оценки насыщенности по газовому каротажу, минимизировать вредные влияния добавок нефти в ПЖ (это влияние искажает результаты), отделить угольные пласты от нефтенасыщенных.

- Формирование шламовых смесей и их характеристики при бурении в участках набора кривизны и в горизонтальных стволах значительно отличаются от традиционных. Зачастую шлам размолот до размеров зерен, что не позволяет достоверно определить литологию пород, их коллекторские свойства и насыщение.

Список литературы:

- Лукьянов Э.Е., Стрельченко В.В. Геолого-технологические исследования в процессе бурения: М., Нефть и газ. 1997,

- Лукьянов Э.Е. Геолого-технологические и геофизические исследования в процессе бурения. – Новосибирск: Историческое наследие Сибири, 2009. – 752с.

- Лукьянов Э.Е., Новая технология определения характера насыщения пластов-коллекторов по данным газового каротажа – Тверь: НТВ «Каротажник», №8, С.1-12, 2008.

- Лукьянов Э.Е. Критерии определения типа пластового флюида в залежах по соотношению легких углеводородов газовой части флюида. – Тверь: НТВ «Каротажник», №71, С. 17-21 2000

- Чекалин Л.М. Газовый каротаж и геологическая интерпретация его результатов. И., "Недра", 1968, с. 115.

- Чекалин Л.М., Моисеенко А.С., Шакиров А.Ф. и др. Геолого-технологические исследования скважин М.: Недра, 1993. 240 с.

Другой опыт или знание от автора

Сервис геонавигации горизонтальных скважин

Вы можете нанять специалиста для экспертной консультации в рамках его компетенций на текущем месте работы.

Корпоративные лекции

Персональные лекций для ваших сотрудников, без лишней информации - только прикладной практической опыт и знания от практикующих специалистов отрасли